눈을 뗄 수 없던 그 장면,

사실은 영화 전체의 철학과 감독의 질문이 응축된 순간일 수 있습니다

명장면은 ‘감정의 정점’이자 ‘사유의 출발점’이다

감동적이거나 충격적인 영화 속 명장면은

단순히 스토리를 전개하는 것이 아니라

존재, 자아, 윤리, 사회 구조에 대한 철학적 메시지를 함축하는 장치입니다

이 글에서는 넷플릭스 및 대표 명작 영화 속 명장면이 품은 철학적 질문들을 해석해 봅니다

《로마》 – 바닷가에서 아이를 살린 클레오

그 장면은 단순한 ‘모성’의 발현이 아닙니다

"사랑하지만 원하지 않았다"는 고백 이후의 침묵된 구원

✔ 철학적 메시지

- 사랑은 선택인가, 책임인가?

- 모성이 본능인지, 사회적 강요인지에 대한 질문

- 감정을 말하지 않고 행동으로 전환시킨 윤리적 선택의 순간

→ 존재의 무게와 타인의 생명을 받아들이는 자아의 결단을 상징

《더 플랫폼》 – 맨 아래층에서 아이를 발견한 장면

모두가 끝났다고 생각했을 때 등장한 ‘아이’

먹지 않고, 말하지 않고, 지켜보는 존재

✔ 철학적 메시지

- 구조 안에서 희망은 가능한가?

- 아이는 인간성의 잔존일까, 상징적 환상일까?

- 연대와 나눔이 실패한 사회에서, 미래의 주체는 누구인가?

→ 이 장면은 시스템 붕괴 이후 새로운 질서의 가능성을 암시함

《나는 여기에 없다》 – “나는 끝내야겠다고 생각하고 있어”

말은 담담하지만, 얼굴은 비어 있다

이별인가, 존재의 포기인가, 정체성의 붕괴인가

✔ 철학적 메시지

- 자아는 기억으로 구성되는가?

- 감정이 무력화된 시대에서 존재의 의미는 무엇인가

- ‘끝낸다’는 말이 오히려 자기 자신을 다시 찾는 시작일 수 있음

→ 자기 해체와 재구성의 모순적 순간을 보여줌

《블랙 미러 – 샌 주니페로》 엔딩:

디지털 안에서의 영원한 삶을 선택하는 두 인물의 포옹

✔ 철학적 메시지

- 영원한 삶은 인간성을 보장하는가?

- 감정이 데이터로 이식되었을 때, 우리는 여전히 ‘나’인가?

- 죽음 없는 관계는 진짜 사랑일까, 설계된 환상일까?

→ 기술이 허락한 불멸은 윤리적일 수 있는가에 대한 근본적 질문

명장면 속 철학적 메시지 요약표

영화/장면 감정 중심 장면 숨어있는 철학적 질문

| 《로마》 – 바닷가 | 아이를 구한 뒤 울지 않는 클레오 | 사랑은 본능인가 책임인가, 존재 수용의 윤리란 무엇인가 |

| 《더 플랫폼》 – 아이 발견 | 아래층의 침묵 속 존재하는 아이 | 인간성은 파괴되었는가, 미래는 존재하는가 |

| 《나는 여기에 없다》 | “나는 끝내야겠어”라는 말과 공허한 표정 | 존재의 끝은 자아의 재정의인가, 감정은 의미를 증명할 수 있는가 |

| 《샌 주니페로》 – 포옹 | 두 연인의 디지털 재회 | 영원한 삶은 진짜인가, 기술 속 감정은 진짜인가 |

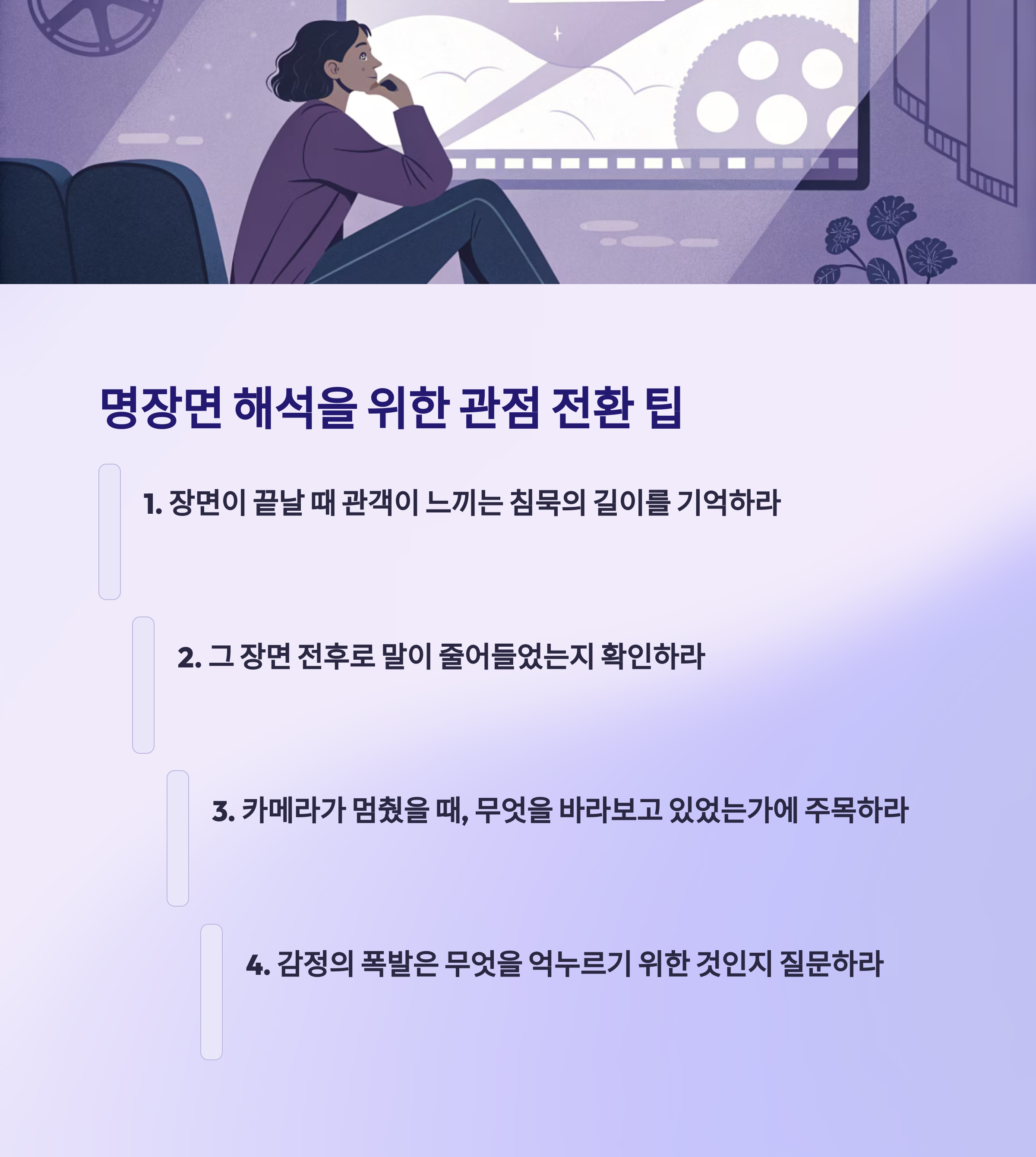

명장면 해석을 위한 관점 전환 팁

- 장면이 끝날 때 관객이 느끼는 침묵의 길이를 기억하라

- 그 장면 전후로 말이 줄어들었는지 확인하라

- 카메라가 멈췄을 때, 무엇을 바라보고 있었는가에 주목하라

- 감정의 폭발은 무엇을 억누르기 위한 것인지 질문하라

결론: 명장면은 ‘감정’이 아니라, ‘사유’를 위해 설계된 장치다

눈물이 난다고 감동이고, 충격받았다고 해석이 끝난 것이 아닙니다

명장면은 보는 사람에게 질문을 남기는 장면이며,

그 질문을 통해 감독은 ‘영화 이후의 사유’를 제안합니다

그 순간 감정에만 머물지 않고,

왜 그 장면을 그렇게 연출했는지를 묻는 순간,

당신은 영화의 철학에 들어가 있는 것입니다